随着20世纪80年代可持续发展理论的提出[1–2],国内外关于水资源承载能力的研究与实践持续推进。以美国、以色列为代表的国家基于可持续发展的理念,相继探索了增加效率、提高水资源保障能力的技术与措施。中国从“六五”开始着手相关研究,水资源承载能力的概念最早由施雅风[3]在研究西北干旱区治理时提出;许新宜等[4]提出水资源承载能力的理论基础、生态临界阈值、调控措施等关键性成果。基于这些成果,全国各地开展水资源承载能力评价工作[5–6];随着技术的发展,渭河等地还搭建起可视化智能评价系统平台[7]。

然而,现有评价工作的研究主要集中在评价方法上,数据来源几乎都使用水资源公报和年鉴等,以最严格水资源管理规定的“三条红线”作为评价标准。如此一来,评价过程并未充分考虑评价区域的当地特色,尤其是中国西南地区,红线反映的水资源配置方案更多是基于当地的经济社会发展需求,没有很好地契合当地的水资源禀赋条件,因此基于水资源禀赋条件、水利工程供水能力等水资源承载潜力的因素应该在评价过程中得到考虑。

1 水资源承载能力内涵及评价方法 1.1 水资源承载能力的内涵水资源承载能力作为自然资源承载能力的组成部分,承载主体是水资源系统,承载客体是经济社会与生态环境系统。水资源承载能力的研究即基于可持续发展理论,分析主体对客体的最大承受能力。张丽[8]、左其亭[9]等对水资源承载能力的内涵进行了梳理分析。李云玲等[10]认为其内涵可以分为3类:第1类是从主体出发,反映水资源开发利用的最大规模;第2类是从客体出发,反映水资源能承受的最大人口或经济总量;第3类是从主客体关系出发,使经济建设与水资源保护同步进行。基于以上解读,结合水资源禀赋和供水能力等潜力因素,认为水资源承载能力的内涵是满足生态流量和社会经济发展需求的前提下,一定时期内水利工程措施可以配置的当地最大水资源量。

1.2 水资源承载能力的评价方法现阶段水资源承载能力的评价方法大致可以分为3大类。第1类是构建评价指标体系,通过遴选、排序等方式对指标进行综合分析,找出最为关键的几项指标,在此基础上对研究对象进行分析,包括主成分分析法[11]、综合指标分析法[12]等。第2类是从承载客体的角度出发,分析不同水资源配置策略、不同开发利用程度下可承载的最大社会经济量,包括系统动力学法[13]、多目标分析法[14]等。第3类是将社会经济发展量化成水资源量,并具象化作为分析依据,如水足迹法[15]、基于GIS的研究方法[16]等。水资源禀赋和供水能力等潜力因素直接影响指标选取的合理性,本文的研究重点即方案指标的合理性选取上。

2 水资源承载能力评价指标水资源承载能力的评价方法主要用于获得基础数据后,基于评价指标体系运用各类算法进行计算分析,属于获得评价结果过程中的方法论。评价结果的好坏很大程度上取决于评价指标设定的合理性,在评价指标的选取上多使用常规的红线指标,并不能反映水资源禀赋和水利工程代表的承载潜力。本节介绍目前常用的红线指标和本文提出的潜力指标两种体系。

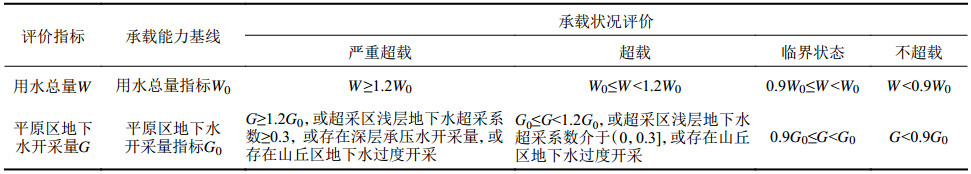

2.1 红线指标红线指标是指根据全国水资源调查评价成果、最严格水资源管理制度“三条红线”、主要江河流域水量分配方案、全国水中长期供求规划等已有成果,以主要河流水系和省级行政区的水资源开发利用、水资源可持续利用要求为控制目标,核算水资源承载能力基线。按照可操作、可度量、可监测等原则,考虑与最严格水资源管理“三条红线”指标的衔接,选取用水总量指标、地下水开采控制量(或可开采量)、水功能区水质达标率、污染物超限排程度等作为评价指标(表1)。由此可见,红线指标主要是对最严格水资源管理制度的检验,重点考察红线制定后,区域或流域的经济发展是否符合红线规定等。

| 表1 水资源承载状况水量因素分析评价标准 Tab. 1 Criteria of water quantity of water carrying capacity |

|

其中,用水总量指标源于地区人民政府实施最严格水资源管理制度的实施意见,在此基础上对指标中包含规划但未生效工程供水量的,应扣减该工程的配置供水量;对指标中包含大规模外流域调水量的,应酌情扣减外调水量;对指标确定时考虑区域经济社会发展现实需求,允许部分地表水挤占或地下水超采的,应扣减地表水挤占量和地下水超采量。

地下水开采量指标主要基于第二次全国水资源调查评价结果和各地区的地下水利用与保护规划等成果。对于现状地下水开采量大于可开采量的地区,地下水开采量指标采用可开采量;对于地下水开采量尚有一定潜力的地区,地下水开采量指标采用地下水开采控制量。

水质指标方面,主要包括水功能区水质达标率、污染物限排量。对于现状水功能区水质达标率符合水功能区限制纳污红线考核目标要求,且其水功能区污染物入河量不超过水功能区污染物限排总量的地级行政区,该地级行政区水资源承载能力水质承载状况为不超载,不再分析其域内各县级行政区水资源承载;其他情况需分析其域内各县级行政区水资源承载能力水质承载状况。

将地级行政区水功能区水质达标率

当

当0.4

当0.6

当

将超载区的县域水功能区水质达标率

当

当0.4

当0.6

当

评价结果需结合各县域水质现状、废污水排放量、污水处理率等因素对评价结果进行合理分析。

2.2 潜力指标由于最严格水资源管理制度中确定的红线指标是在早年对全国水资源状况调查后结合水资源配置方法确定的,因此继续使用红线作为评价指标不具有前瞻性,与区域的发展状况存在脱节。为进一步了解区域水资源的实际承载潜力(即在一定供水工程条件下可被开发利用的潜在水资源量),可选取水资源条件和水资源调配能力,并将其与评价口径的现状用水量情况对比,进行基于水资源承载潜力的水资源承载状况评价。

水资源条件主要分析区域水资源可被开发利用的潜力,选取地表水资源可利用量、地下水可开采量两个参数,分析区域水资源的可利用潜力。并对区域地表水资源开发利用率、浅层地下水开采率现状进行评价。

调配能力指标是指在现状供水条件下所能提供的最大供水量。根据当地水利工程基本情况普查审核报告,并结合历年水资源公报中最大供水量,从蓄水、引水、提水这3方面统计各水资源分区和行政分区的供水能力,获得调配能力指标。

3 丽江地区实例分析 3.1 研究区域概况丽江市位于云南省西北部云贵高原与青藏高原的衔接地段,金沙江中游;北连迪庆藏族自治州,南接大理白族自治州,西邻怒江傈僳自治州,东与四川凉山彝族自治州和攀枝花市接壤,全市总面积20 549 km2,其中山区面积占92.3%。

全市年平均气温12.6~19.9℃,全年无霜期为191~310 d,年均降雨量为910~1 040 mm,雨季集中于6—9月,年日照时数2 321~2 554 h。境内河流分属两大流域、三大水系,即长江流域的金沙江水系、雅砻江水系和澜沧江流域的黑惠江水系,长江流域占丽江市总面积的98.1%。

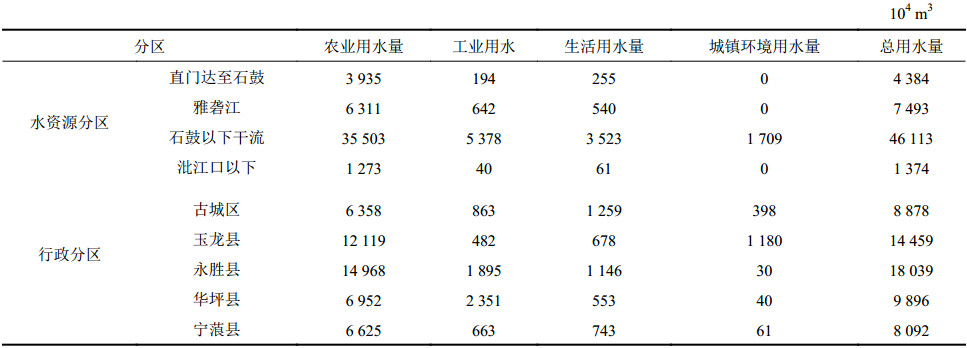

研究对丽江市水资源承载负荷的核算基于《2015年丽江市水资源公报》和《2015年丽江市统计年鉴》。2015年丽江市用水情况如表2所示。

| 表2 2015年丽江市各统计单元用水量 Tab. 2 Water load in Lijiang in 2015 |

|

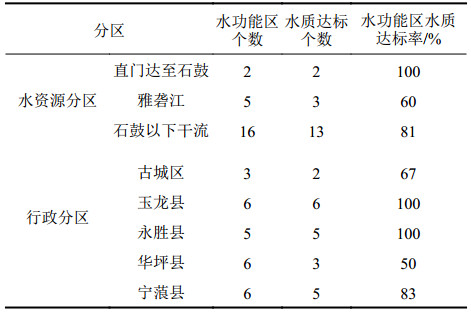

水质要素方面,此次评价的水功能区中丽江市涉及23个,其中国家重要江河湖泊水功能区15个、省级水功能区8个,在这23个水功能区中跨县域单元的有3个。根据丽江市水务局提供的2015年丽江市水功能区水质达标情况,23个重要水功能区水质状况统计见表3,其中有5个水质现状不达标。

| 表3 丽江市2015年水功能区水质达标情况统计 Tab. 3 Water quality reaching standard in Lijiang in 2015 |

|

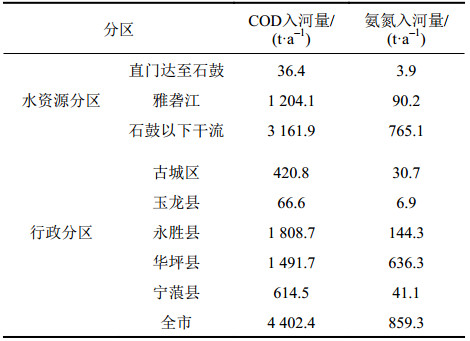

根据2015年丽江市现状污染物入河统计成果(表4),2015年丽江市COD、氨氮入河量分别为4 402.4、859.3 t,COD污染物入河量超过2020年限制排放量的水功能区超排个数为3,水功能区中氨氮指标超排个数为2。

| 表4 丽江市2015年污染物现状入河量统计 Tab. 4 Contaminant into rivers in Lijiang in 2015 |

|

3.2 红线指标评价结果 3.2.1 水量指标评价结果

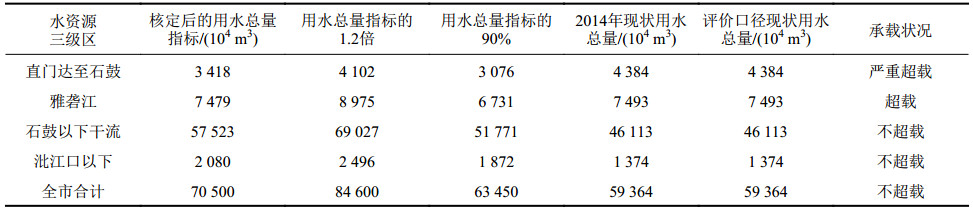

根据上述水资源承载能力、水资源承载负荷的核算成果,采用第2节中的评价标准,将核定后的用水总量指标与评价口径用水总量指标进行对比,判断丽江市各水资源3级区的水资源承载状况,评价结果见表5,各县级区采用相同的评价方式。

| 表5 丽江市水资源三级区用水总量指标的承载状况评价 Tab. 5 Carrying capacity of total water consumption in Lijiang |

|

根据地下水控制指标承载能力核算的要求,地下水评价主要考虑超采区的开采状况,由于目前丽江市禁采区和限采区都没有超采现象,因此可认为丽江市地下水处于不超载状态。丽江市水量指标的评价结果与用水总量结果相同。

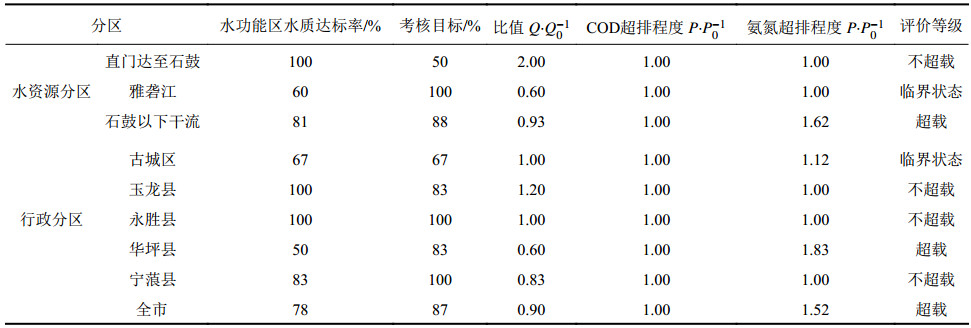

3.2.2 水质指标评价结果根据评价标准及统计得到的水功能区水质达标率、入河污染物超排程度结果,对丽江市整体的水质要素承载状况进行评价,如表6~7所示。

| 表6 丽江市地级行政区水功能区水质状况评价 Tab. 6 Water quality in water functional area in prefectural-level division in Lijiang |

|

| 表7 丽江市地级行政区入河污染物超排程度评价 Tab. 7 Over drainage in prefectural-level division in Lijiang |

|

由表6~7可知:丽江市整体水功能区水质达标率

丽江市2015年水功能区水质达标率不符合纳污红线控制目标的要求,且存在现状入河污染物超限排量。因此,根据评价标准,需要对各县域单元水质要素承载状况进行评价。根据2015年现状水质达标率及各评价单元的纳污红线控制目标,分别计算各水资源三级区、县域的水功能区水质达标率与考核目标的比值

| 表8 丽江市2015年水资源三级区、县域单元水质要素评价 Tab. 8 Carrying capacity of total water quality in Lijiang |

|

由表8可知,虽然丽江市水功能区水质

选取地表水资源开发利用率为评价指标作为丽江市水资源承载状况评价的重要参考因素。地表水资源开发率是指地表水源供水量占地表水资源量的百分比。根据《2015年丽江市水资源公报》中的2015年现状用水量及全国水资源调查评价中的丽江市地表水资源量,计算得到丽江市水资源三级区及各县区的地表水资源开发利用率。

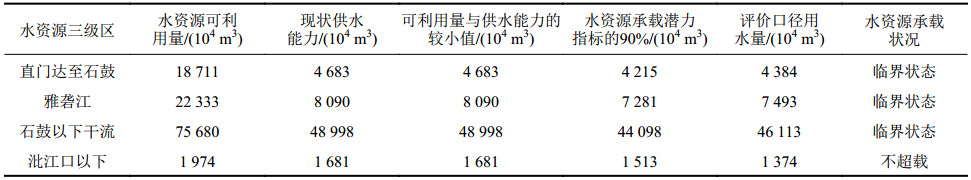

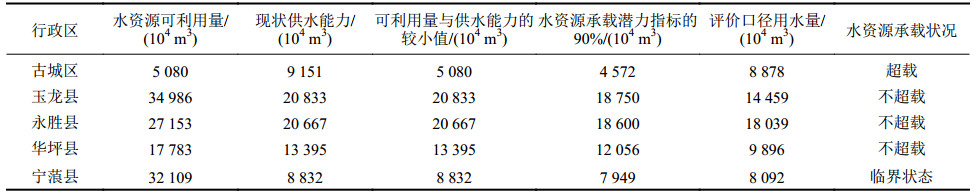

将水资源条件指标和调配能力指标中的较小值作为水资源承载潜力(满足河湖生态环境需水条件下现状供水工程可支撑社会经济的最大供水量),并将评价口径用水量与承载潜力对比,进行水资源承载状况评价,如表9~10所示。

| 表9 丽江市基于水资源承载潜力的水资源三级区承载状况评价 Tab. 9 Water carrying capacity in tertiary area of water resources in Lijiang |

|

| 表10 丽江市基于水资源承载潜力的行政分区承载状况评价 Tab. 10 Water carrying capacity in prefectural-level division in Lijiang |

|

3.4 结果分析

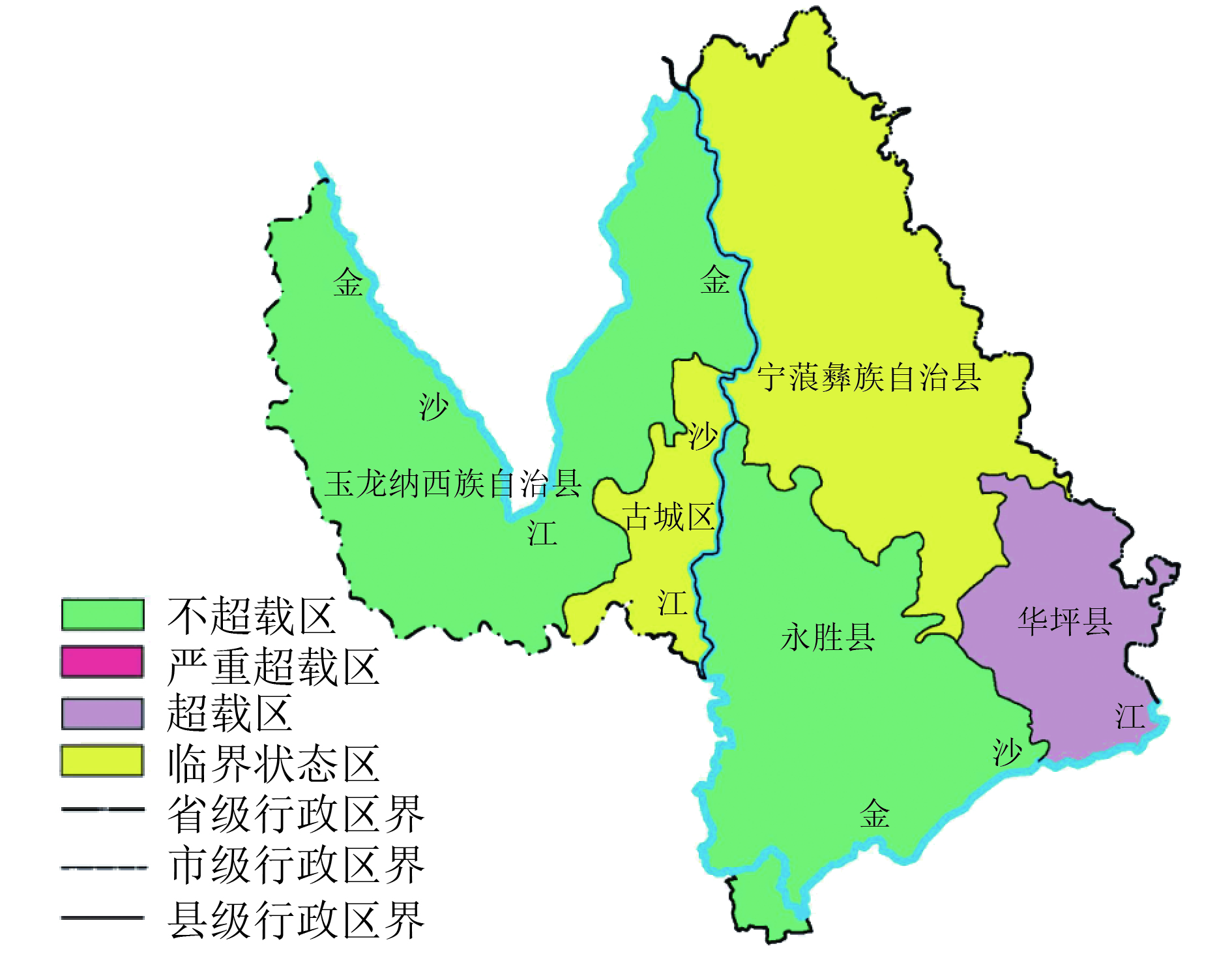

根据第3.2~3.3节红线指标和潜力指标的评价结果,分析丽江市水资源承载状况,如图1~4所示。

|

| 图1 丽江市水资源三级区承载状况(红线指标) Fig. 1 Carrying capacity in tertiary area of water resources in Lijiang (red lines) |

|

| 图2 丽江市行政分区水资源承载状况(红线指标) Fig. 2 Carrying capacity in prefectural-level division in Lijiang (red lines) |

|

| 图3 丽江市水资源三级区承载状况(潜力指标) Fig. 3 Carrying capacity in tertiary area of water resources in Lijiang (potentials) |

|

| 图4 丽江市行政分区水资源承载状况(潜力指标) Fig. 4 Carrying capacity in prefectural-level division in Lijiang (potentials) |

从红线指标的评价结果来看,丽江市水资源承载状况堪忧。水资源分区上长江流域全线飘红,而行政区的评价结果与之出入较大,说明红线指标在水资源分区和行政分区上衔接的不统一会造成后续评价工作的困难。另一方面,行政区的评价结果反映出水资源配置方面,水资源多数配置到社会经济发展较好的区域,使得较为落后的地区水资源配置量不足以支撑本地的发展需求,存在不合理的现象。

从潜力指标的评价结果来看,全市水资源承载状况较好,说明丽江水自身的水资源禀赋条件尚好;在行政区的评价结果中可以看出古城区超载,说明古城区作为丽江市的行政与经济中心,水资源承载负荷最大,在水资源配置工程完成良好的配套之前存在较大的用水压力,与实际情况较为符合。

4 结 论1)水资源承载状况评价对指导生态环境保护和社会经济发展具有重要意义,目前主流的评价指标多是采用最严格水资源管理中的3条红线指标,不能很好地反映水资源禀赋条件、水利工程供水能力等承载潜力因素。

2)中国部分地区,尤其是西南地区,社会经济发展对水资源的依赖程度较高,地方特色较为明显,水资源红线指标是按照行政区域划分,并不适合水资源分区的评估。

3)潜力指标相较红线指标,能更好地反映地区的水资源实际情况,有效规避红线指标在水资源配置上的不合理性。

4)基于评价结果,建议进一步调研评估区域水资源需求和趋势,为指标分配提供更为合理的依据,同时强化流域层面的水资源分配工作。

| [1] |

WMOU.Water-resources assessment activities[R].New York:WMO Secretariat,1988.

|

| [2] |

Fao U.Carrying capacity assessment with a pilot study of Kenya.Population-resources-environment-development:A resource accounting methodology for exploring national options for sustainable development[M].Paris and Rome:UNESCO FAO,1986.

|

| [3] |

施雅风.气候变化对西北华北水资源的影响[M].济南:山东科学技术出版社,1995.

|

| [4] |

许新宜,王浩,甘泓.华北地区宏观经济水资源规划理论与方法[M].郑州:黄河水利出版社,1997.

|

| [5] |

Chen Kai,Li Jiuhao,Li Yonggang,et al. Evaluation of water resources carrying in Shantou city[J]. Journal of Yangtze River Scientifc Research Institute, 2012, 29(7): 21-26. [陈凯,李就好,李永刚,等. 汕头市水资源承载力评价研究[J]. 长江科学院院报, 2012, 29(7): 21-26.] |

| [6] |

Cui Dongwen. Evalation and analysis of water resources carrying capacity in Wenshan prefecture based on BP neural network[J]. Journal of Yangtze River Scientifc Research Institute, 2012, 29(5): 9-15. [崔东文. 基于BP神经网络的文山州水资源承载能力评价分析[J]. 长江科学院院报, 2012, 29(5): 9-15. DOI:10.3969/j.issn.1001-5485.2012.05.003] |

| [7] |

Zhou Yang,Zhou Xiaode,Zhang Xinhua. Construction and application of evaluation system platform for the regional water environment carrying capacity[J]. Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition), 2011, 43(6): 34-39. [周洋,周孝德,张新华. 区域水环境承载力评价系统平台构建与应用[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2011, 43(6): 34-39.] |

| [8] |

Zhang Li,Dong Zengchuan,Zhang Wei. Progress of prospect of research of water resources capacity[J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2003, 34(4): 1-4. [张丽,董增川,张伟. 水资源承载能力研究进展与展望[J]. 水利水电技术, 2003, 34(4): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.1672-9900.2003.04.001] |

| [9] |

Zuo Qiting. Relationship between carrying capacity and optimal deployment of water resources[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2005, 36(11): 17-22. [左其亭. 论水资源承载能力与水资源优化配置之间的关系[J]. 水利学报, 2005, 36(11): 17-22.] |

| [10] |

Li Yunling,Guo Xuning,Guo Dongyang et al. An evaluation method of water resources carrying capacity and application[J]. Progress of Geography, 2017, 36(3): 342-349. [李云玲,郭旭宁,郭东阳,等. 水资源承载能力评价方法研究及应用[J]. 地理科学进展, 2017, 36(3): 342-349.] |

| [11] |

Fu Xiang,Ji Changming. A comprehensive evaluation of the gegional water resource carrying capacity—Application of main component analysis method[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 1999, 8(2): 168-173. [傅湘,纪昌明. 区域水资源承载能力综合评价—主成分分析法的应用[J]. 长江流域资源与环境, 1999, 8(2): 168-173.] |

| [12] |

Zuo Qiting,Zhang Peijuan,Ma Junxia. Calculating model and key questions about carrying capacity of water resources[J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2004, 35(2): 5-8. [左其亭,张培娟,马军霞. 水资源承载能力计算模型及关键问题[J]. 水利水电技术, 2004, 35(2): 5-8. DOI:10.3969/j.issn.1672-9900.2004.02.003] |

| [13] |

Yuan Ying,Gan Hong,Wang Zhongjing,et al. Discussion on progress and development trend of the research on water resources carrying capacity[J]. Journal of China Institute of Water Resources and Hydropower Research, 2006, 4(1): 62-67. [袁鹰,甘泓,王忠静,等. 浅谈水资源承载能力研究进展与发展方向[J]. 中国水利水电科学研究院学报, 2006, 4(1): 62-67. DOI:10.3969/j.issn.1672-3031.2006.01.012] |

| [14] |

Zhao Jianshi,Wang Zhongjing,Gan Hong,et al. Computable model for carrying capacity of two dimensional water resources and its application[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2009, 28(3): 176-180. [赵建世,王忠静,甘泓,等. 双要素水资源承载能力计算模型及其应用[J]. 水力发电学报, 2009, 28(3): 176-180.] |

| [15] |

Hou Xiaojie.Study on water resources carrying capacity based on water footprint theory[D].Wuhan:Central China Normal University,2015. 侯小洁.基于水足迹理论的水资源承载力研究[D].武汉:华中师范大学,2015. |

| [16] |

Tian Hongling,Qiao Jianping,Zhu Bo,et al. Repaid evaluation on environment resources carrying capacity of earthquake stricken area in Chengdu[J]. Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition), 2009, 41(增刊 1): 45-48. [田宏岭,乔建平,朱波,等. 基于GIS技术的成都市灾区资源环境承载力快速评价[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2009, 41(增刊 1): 45-48.] |

2018, Vol. 50

2018, Vol. 50